(c) Bettina Vier, Digitalisierung + E-Commerce

Kundenzufrieden messen ist kein Geheimtipp mehr, um das Image der Marke und den Absatz der Waren oder Dienstleistungen zu verbessern. Vorausgesetzt es werden die richtigen Daten erhoben und die Erkenntnisse für Veränderungen genutzt. Moderne Software und KI unterstützen darin Daten zu sammeln, speichern und auszuwerten. Die zugehörigen Key-Performance-Indikatoren wie Customer Satisfaction Score (CSAT), Net Promoter Score (NPS) oder Customer Effort Score (CES) kennt nahezu jeder Marketingexperte.

Aber wie sieht eine professionelle Vorgehensweise aus, um Informationen über den Kunden zu gewinnen? Im folgenden finden Sie fünf grundlegende Fragen, die auf jeden Fall beantwortet werden müssen:

1. Zielsetzung: Was ist das Ziel der Datenerhebung? Welche konkreten Erkenntnisse soll sie bringen? Warum ist die Erkenntnis wichtig?

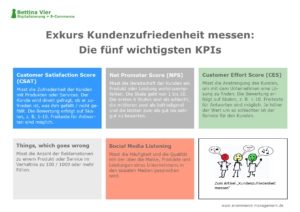

Exkurs: Die wichtigsten KPIS zur Messung der Kundenzufriedenheit

Viele Unternehmen nutzen zur Messung der Kundenzufriedenheit den Net Promoter Score (NPS), weil er als der wichtigste Indikator gilt. Wichtig bedeutet in diesen Fall nicht, dass diese KPI bevorzugt werden muss. Der NPS ist deshalb ein wichtiger Indiktator, weil er die größt mögliche emotionale Beziehung eines Kunden zum Unternehmen /Produkt /zur Dienstleistung misst. Je positiver der Kunde die Leistung empfindet, um so größer ist seine Bereitschaft, über ein Produkt zu sprechen und weiterzuempfehlen.

Um das zu erreichen, muss ein Anbieter viele Leistungen erbringen, die auf die Zufriedenheit der Kunden einzahlen. Daher ist der Weg zu einem hohen NPS ein hoher CSAT und ein niedriger CES.

Kundenzufriedenheit messen – bewerten Sie das folgende Beispiel selbst:

Stellen Sie sich vor Sie haben in einem Hotel übernachtet und sind unzufrieden. Die ganze Nacht war der Aufzug zu hören und aus der Dusche kamen nur Tropfen. Nun kommen Sie an die Rezeption und der Mitarbeiter spricht sie an: „Guten Morgen. Ich hoffe sie haben gut geschlafen. Empfehlen Sie uns weiter?“ Wie reagieren Sie darauf? Und wie trägt das zu ihrer Stimmung bei? Dabei hat der Rezeptionist nichts anderes gemacht als den NPS abgefragt.

Alternativ hätte der Rezeptionist Sie auch wie folgt ansprechen können: “Guten Morgen. Wie haben Sie geschlafen? Sind sie zufrieden mit dem Zimmer?“ Damit erhebt er den Customer Satisfaction Score in Bezug auf die Leistung „Zimmer“. Diese Frage gibt Ihnen als Kunde die Möglichkeit Ihre Kritikpunkte vorzutragen. Der Rezeptionist kann nun seinerseits reagieren und die Mängel beheben. Er weiß aber auch aus Erfahrung, dass ein unzufriedener Kunde mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Weiterempfehlung aussprechen wird. Die Frage nach der Weiterempfehlung verkneift er sich daher. Der Rezeptionist lässt dem Kunden Zeit das Gesamtangebot des Hotels vom Frühstück, über den Fitnessraum bis hin zur Bar kennenzulernen. Mit jeder Leistung, die der Kunde als positiv erlebt, wird der Kunde insgesamt zufriedener. Erst am Ende des Aufenthalts, wenn der Rezeptionist selbst überzeugt ist, dass das Hotel dem Kunden einen guten Service geboten hat, kann er den Kunden zum NPS befragen: Empfehlen Sie uns weiter?

Erkenntnisse aus dem Beispiel:

Kundenzufriedenheit messen bedeutet Feedback über die konkreten Gründe der Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit einzuholen. Über den NPS gelingt dies nur indirekt und umständlich, da der Kunde zweierlei erklären muss: 1. warum er nicht bereit ist eine Weiterempfehlung auszusprechen, und 2. warum er unzufrieden ist. Aus diesen Grund ist es empfehlenswert den NPS in zwei Schritten anzugehen. Erster Schritt: Messung des CSAT. Zweiter Schritt: Messung des NPS nur bei den zufriedenen Kunden. Unter der Annahme, dass unzufriedene Kunden keine Weiterempfehlung aussprechen, kann auf eine Erhebung des NPS bei diesen verzichtet werden. Der Zusatznutzen des NPS besteht darin, dass die Frage der Zufriedenheit geklärt ist. Sie können den Kunden nun gezielt fragen, warum er trotz Zufriedenheit keine Weiterempfehlung ausspricht. So finden Sie heraus, mit welchem gewissen Extra der Kunde zum Fan wird. Bei den unzufriedenen Kunden können Sie sich darauf konzentrieren, die Gründe der Unzufriedenheit zu erforschen.

2. Kundenzufriedenheit messen – Welches ist das richtige Medium für die Datenerhebung?

Eine Umfrage auf eine Website zu stellen ist in der Regel technisch nicht aufwändig. Das lässt sich mit einfacher Software umsetzen. Auch die Messungen des Traffics ist inzwischen Standard jedes Online-Shops, und gibt wertvolle Hinweise, wie sich Kunden auf der Website bewegen.

Um diese Daten aber korrekt interpretieren zu können, werden zusätzliche Informationen benötigt. Denn wie sich ein Kunde verhält hängt davon ab wer er ist: Ist es ein Stamm- oder Neukunde? Handelt es sich um einen Experten im Fach oder Erstanwender? Besucht ein erfahrener Einkäufer oder die studentische Aushilfe die Website? Wer diese Fragen beantworten kann, kann auch die Usability der Website und die Onsite-Aktionen auf die Nutzer abstimmen. Natürlich können solche persönliche Fragen bei Umfragen mit erhoben werden. Doch dabei ist zu beachten, dass der Fragebogen nicht zu umfangreich werden darf. Je länger der Fragebogen ist, umso geringer ist die Rücklaufquote bei einer Umfrage auf der Website.

Auch in der Datenerhebung gilt: Weniger ist mehr

Definieren Sie im Rahmen der Zielsetzung, auf welche Zielgruppe, welche Leistung oder welchen Kontaktpunkt sich die Befragung bezieht. Nur so können Sie auch konkrete Maßnahmen ableiten. Je weiter die Grundgesamtheit für die Erhebung gefasst wird und je breiter die Fragen daher aufgestellt werden müssen, umso komplexer wird der Aufbau des Fragebogens. Zudem sind mit hohen Streuverlusten zu rechnen. Die Zielsetzung bestimmt auch die Wahl des Erhebungsmediums: Brief per Post, Persönliche E-Mail mit individualisierten Fragen, Telefonaktion mit einer bestimmten Zielgruppe, Befragung der Anrufer im Customer Service u.ä.

Nutzen Sie für die Befragung das Medium mit dem die Zielgruppe / der Kunde am besten erreicht und motiviert werden kann. Überlegen Sie sich auch, wie der Kunde an die Umfrage erinnert werden kann, um die Teilnehmerquote zu pushen. Und nutzen sie die Zeit, die der Kunde Ihnen zur Verfügung stellt möglichst effzient. Sonst verliert dieser die Lust, ihre Fragen zu beantworten. Daher ist auch der nächste Punkt sehr wichtig:

3. Welche Daten liegen bereits vor?

Je bekannter eine Marke ist und je positiver diese behaftet ist, umso größer ist in der Regel die Bereitschaft der Kunden auf Umfragen zu antworten. Aber diese Bereitschaft sinkt,

· wenn die Umfragen zu oft kommen.

· wenn Fragen gestellt werden, die bereits beantwortet wurden.

· wenn der Kunde das Gefühl hat, dass im Unternehmen die rechte Hand nicht weiß was die Linke tut.

In solchen Fällen hat die Datenerhebung mitunter sogar eine negative Wirkung auf das Image eines Unternehmens!

Es ist daher wichtig, dass Klarheit darüber besteht, wer welche Daten wie erhebt. Um dies zu steuern empfiehlt es sich einen zentralen Datenverantwortlichen „Kundenzufriedenheit messen“ zu bestimmen. Dieser Mitarbeiter hat Überblick darüber welche Daten bereits vorliegen, welche Informationen gewünscht sind und wie die Daten ausgewertet werden.

Wichtig: Der, der die Daten erhebt, muss nicht zwingend die sein, die die Daten zur Messung der eigenen Leistung nutzt! So kann der Customer Service z.B. die Anrufer fragen, wie zufrieden sie mit einem bestimmten Produkt sind. Die Daten hieraus geben dem Customer Service nur marginal zusätzliche Informationen (z.B. Anwenderfehler). Der Hauptnutzer der Daten wird das Produktmanagement sein.

4. Wer soll die Daten nutzen?

Die Datenerhebungen erfolgt meistens über die Teams an vorderer Front zum Kunden. Die Kundenrückmeldungen können jedoch auch wichtige Hinweise zu Mängeln innerhalb des Unternehmens ( z.B. internen Prozessen, Zusammenarbeit der Teams) geben. Ist ein Kunde z.B. unzufrieden weil dem Customer Service bestimmte Informationen nicht vorliegen, dann liegt das wahrscheinlich nicht am Customer Service selbst. Unter Umständen haben Vertrieb, Logistik oder die Buchhaltung versäumt, entsprechende Daten zu pflegen.

Daher ist es wichtig, dass Kundenfeedback und Kundenwissen zentral zur Verfügung gestellt werden. Jedes Team muss die eigene Leistung – auch gegenüber anderen internen Teams – über das Kundenfeedback auswerten können. Zudem ist es erforderlich, dass teamübergreifend mit dem Datenverantwortlichen zusammen die Daten betrachtet und interpretiert werden. Nur so verhindern Sie subjektive Einflüsse. Im weiteren sollten die Nutzer der Daten gemeinsam abstimmen, welche Daten wo und wann erhoben werden. Jede Datenerhebung muss zudem mit den Nutzen für das Unternehmen begründet werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass signifikante Mehrwerte geschaffen werden. Nicht selten ist aber zu beoachten, dass die Priorisierung der Fragen nicht strategisch angegangen wird, sondern die Eifrigsten vorpreschen.

5. Welches Wissen benötigen die Mitarbeiter?

Jeder der mitbestimmt welche Daten benötigt und wie sie ausgewertet werden, sollte Grundkenntnisse in der Statistik oder Marktforschung, fundierte fachliche Erfahrung in seinem Bereich und strategischen Spürsinn mitbringen. Zudem sollte die Person in der Lage sein, KPIs bzw. Erhebungsmethoden und -fragen objektiv zu definieren / auszuwählen, damit die kritischen Punkte abgefragt werden. Jeder (unbeabsichtigte) Versuch, sich selbst zu belügen, vergrößert das Missverständnis zwischen Unternehmen und Kunden.

Haben sie noch Fragen?

Gerne können wir uns in Form eines Webinars oder Workshops dem Thema widmen. Zudem unterstütze ich als Freelancerin sehr gerne in der Ausarbeitung eines strategischen Vorgehens zur Erhebung von Kundendaten und übernehme als fachliche Projektleiterin auch die Umsetzung.

Das könnte Sie auch interessieren:

Aufgaben verteilen ist keine Mitarbeiterführung

/in Allgemein /von Bettina Vier(c) jro-grafik – stock.adobe.com #767939

In einem meiner Projekte durfte ich eine beispielhafte Beobachtung über eine falsch verstandene Mitarbeiterführung machen. Die „Führungskraft“ verteilte Aufgaben, übertrug ihren Mitarbeitern aber keine Verantwortungsbereiche.

Detailverliebte Führungskräfte verlieren mitunter den Blick auf übergeordnete Strukturen

Da sich die Führungskraft dabei selbst zu sehr in Details vertiefte, versäumte sie es, die übergeordneten Strukturen zu organisieren und strategische Themen anzugehen. Auf diese Weise wurden strukturelle Probleme nicht identifziert und angegangen. So wäre es zum Beispiel von hoher Dringlichkeit gewesen, mit dem Vertrieb zusammen eine Kundenstrategie zu entwickeln. Wie kann gemeinsam die Qualität der Kundendaten verbessert, neue Kundendaten gewonnen und der Kontakt zu den Kunden gehalten werden?

Die Detailliebe der Führungskraft ging soweit, dass sie den Mitarbeitern Vorgaben für die Umsetzung der Aufgaben machte. Dadurch wurden die Mitarbeiter in ihrer Entfaltung ihrer Fähigkeiten und Ideen eingeschränkt. Dadurch entlastete sich die Führungskraft nicht wirklich selbst. Und die Mitarbeiter verloren ihre Motivation.

Mitarbeiterführung bedeutet Freiräume zu geben

Wenn ein Mitarbeiter keine Möglichkeit hat einen eigenen Bereich und seinen Arbeitsplatz zu organisieren, dann kann er auch nicht in die Thematik hineinwachsen. In der Regel reduziert sich sein Engagement infolgedessen auf die Aufgabenerfüllung. Das ist ein schwerer Verlust für das Unternehmen. Denn auf diese Weise profitiert die Abteilung nicht von den Fähigkeiten, Erfahrungen und dem Know-how der Mitarbeiter. Das kann zudem zum Verlust der Mitarbeiter führen.

In meinem Beispiel war die Abhängigkeit der Mitarbeiter von der Führungskraft so groß, dass der Nachschub an Aufgaben versiegte, als die Führungskraft erkrankte. Obwohl es sehr viele Themen gab, die angegangen werden mussten, war die Abteilung zu 50% arbeitsunfähig. Hätte die Führungskraft ihrem Team mehr Kompetenzen übertragen, dann hätten sie sich selbständig weiterentwicklen können.

Hinzu kam, dass auch kein Team gebildet wurde. Jede Kommunikation eines Teammitglieds verlief über die Führungskraft. Es gab auch keine Mitarbeitermeetings, in denen Themen des Teams zur Verbesserung der Aufgabenverteilung und der Zusammenarbeit besprochen werden konnten.

Moderne Mitarbeiterführung bedeutet Verantwortung abgeben und funktionierende Strukturen zu schaffen

Diese Beobachtung bestätigte mich darin, dass moderne Führung und Delegieren die Übertragung von Verantwortung an Mitarbeitern ausmacht. Damit diese sie übernehmen können brauchen sie klare strategische und inhaltliche Abstimmungen, funktionierende Strukturen und Prozesse. Außerdem muss die Führungskraft als Sparringpartner für Problemlösungen zur Verfügung stehen und gegebenenfalls auch Know-how vermitteln. Auch der Teamzusammenhalt muss gefördert werden, damit sich das Team in Krisenzeiten gegenseitig stützen kann.

Vor allem jüngere Generationen sind in einem familiären Umfeld der Gleichberechtigung und Mitbestimmung aufgewachsen und erwarten dies auch auf ihrer Arbeitsstelle. Wenn Sie dies nicht vorfinden, dann wechseln kompetente Mitarbeiter auch schnell den Arbeitgeber.

Diese Themen dürften Sie auch interessieren:

Podcast: CDO versus CIO – ein Machtkampf in Sache digitale Transformation?

/in Allgemein /von Bettina Vier(c) BillionPhotos.com – stock.adobe.com #230754897

Der Chief Digital Officer (CDO) ist noch nicht weit in Unternehmen verbreitet, einen Chief Information Officer (CIO) kennt dagegen fast jedes etwas größere Unternehmen. Kommt die Zuständigkeitsfrage der digitalen Transformation ins Spiel, entstehen heiße Diskussionen ob eine CIO oder CDO die bessere Rolle ist.

Im Podcast mit Mathias Hess, Interim CIO und Herausgeber des goCIO Podcasts diskutieren wir die verschiedenen Positionen und Szenarien. Die Kernfrage dabei ist immer wieder: Welche Position nimmt der CDO und welche der CIO ein?

Hier geht es zum GoCIO Podcast, Herausgeber: Mathias Hess

Der CDO als Klammer um die Fachbereiche?

Eine These in unserer Diskussion ist, dass der CDO die Klammer um die Fachbereiche bildet, um die Digitalisierung bereichsübergreifend voranzutreiben. Nicht die Technik sondern Ideen zu Veränderungen in Prozessen und Leistungen bis hin zum Kunden und neuer Geschäftsmodellen sollen die digitale Transformation vorantreiben. In dieserm Szenario wäre der CIO der technische Conterpart, der aus den gebündelten Anforderungen des CDO die IT Strategie ableitet. Um seine Aufgabe als fachliche Klammer umzusetzen muss beim CDO auch das Changemanagement (Veränderungsmanagement), die Durchführung von Workshops sowie die fachliche Projektleitung liegen. Ergänzend kommt ein Kontroll-Instrument hinzu, über das er den Digitalisierungsgrad überwacht und auch einzelnen Bereichen auf die Füße treten kann.

Ist der CDO nur eine temporäre Rolle?

Dabei stellt sich zudem die Frage, ob ein CDO nur eine temporäre Rolle ist. Denn wenn die digitale Transformation erfolgt ist, dann wird die Rolle des CDO überflüssig oder verliert an Bedeutung. Aber wird die digitale Transformation überhaupt irgendwann beendet sein? Werden Marktveränderungen, Unternehmenszusammenschlüsse und neue Technologien nicht immer wieder auch neue Herausforderungen bringen? Damit einher stellt sich auch die Frage, wo die Rolle Chief Digital Offizer aufzuhängen ist? Für die digitale Klammer braucht sie Entscheidungsbefugnisse, aber muss sie dafür den Fachbereichen überstehen? Oder ist der CDO eher als eine Stabsfunktion auf dem C-Level?

Kann der CIO die Aufgaben eines CDO übernehmen?

In einem anderen Szenario, das wir diskutieren und das sich auch durchaus in der Praxis wiederfindet, übernimmt eine CIO die Aufgaben des CDO. Aber wird die Rolle damit nicht mit Aufgaben überfrachtet, die zu stark von der eigentlichen IT-Strategie ablenken? Kann es in dieser Doppelfunktion nicht auch zu Zielkonflikten kommen? Eine technisch getriebene digitale Transformation wird immer den logischen Gesetzen der Technologie folgen. Dabei sollten aber unabhängig von der Technologien neue Ideen in den Fachbereichen entwickelt werden, wie die eigenen Aufgaben mit Blick auf den Kunden optimiert werden können und somit die Technik herausfordern.

Diese Fragestellungen zeigen, wie wichtig es ist, sich über die Bedeutung der digitalen Transformation Gedanken zu machen. Welche Aufgaben sind damit verbunden und welche Hindernisse müssen von Anfang an vermieden werden, damit die Veränderung nicht in der Sackgasse endet oder sogar scheitert.

Diese Beiträge könnten Sie auch interessieren:

Digitalisierung in Unternehmen – Herausforderungen, Treiber und Blocker

/in Allgemein /von Bettina Vier(c) alotofpeople – stock.adobe.com #362306286

Die Digitalisierung in Unternehmen wird weiterhin durch die Corona-Pandemie vorangetrieben. Das bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich. Denn mit der Bereitstellung von Schnittstellen, neuer Software und Hardware und Online-Zugang ist es nicht getan.

Chancen und Gefahren der Digitalisierung in Unternehmen

Das Homeoffice ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich die Organisationen „Unternehmen“ und „Familie“ verändern müssen, um mit der neuen Arbeitsform zurecht zu kommen. Und nicht jeder Mitarbeiter ist glücklich darüber. In den USA haben 45 Millionen Arbeitnehmer ihren Job gekündigt, weil sich die Arbeit verändert hat. (Viele Amerikaner ziehen die Reißleine, Kündigungen in den USA, tagesschau 18.01.2022) Außerdem zeigte sich wie anfällig hocheffiziente Systeme wie die Supply-Chain oder die Globalisierung auf Veränderungen (Brexit) reagieren.

Aber es haben sich auch neue Türen geöffnet: Die Mitarbeiter lernten Veränderungen anzunehmen und zu managen. Zudem entschärft die Einführung des Homeoffice die regionale Abhängigkeit von Arbeitskräften in den Betrieben.

Die Beispiele zeigen: Digitale Transformation umfasst nicht nur die Veränderung der Systemlandschaft und die Automatisierung von Prozessen. Auch die Auswirkung auf Arbeitsplätze, Teamarbeit, sozialem Umfeld, Informationsbedarf und Unternehmensstruktur müssen aktiv und bewusst angegangen werden. Sonst ist die digitale Transformation gefährdet:

Massive Treiber der Digitalisierung in Unternehmen können die digitale Veränderung in die Blockade führen

Manche Digitalisierungsvorhaben einzelner Abteilungen enden in eine Sackgasse. Bei einem Industrieunternehmen konnte ich beobachten, was passiert, wenn ein Team bei der Digitalisierung einfach loslegt. Die Position „Marketingleiter“ wurde mit einer technisch affinen Person besetzt, um das Marketing digitaler und kundenorientierter auszurichten. Entsprechend engagiert plante das Team große technische Veränderungen. Um keine Zeit zu verlieren, preschten sie nach vorne und führten neue Systeme ein, unter anderem ein PIM. Folge: Das PIM wurde über ein Jahr nicht genutzt, weil im Vorfeld nicht geklärt wurde, wer welche Daten liefert. Zudem stellte sich heraus, dass die Produktdaten nicht digital vorlagen. Die technischen Daten mussten aus dem Print-Katalog abgeschrieben und die Bilder aufwendig aus dem CAD-System gezogen werden.

Die Motivation der betroffenen Bereiche mitzuarbeiten war äußerst gering. Es war nicht Bestandteil der Unternehmensstrategie und erzeugte Mehraufwand. Zudem fühlten sich die Mitarbeiterinnen übergangen und hätten bei der Auswahl des PIMs gerne mitgewirkt, da sie direkt betroffen sind. Das nahezu aggressive Vorgehen des Marketingteams führte in eine Blockade der Digitalisierung.

Blocker der Digitalisierung auf der Führungsebene

In einem anderen Projekt arbeitete ich mit einem Vertriebsleiter zusammen, der keinerlei Vorstellungen darüber hatte wie Kundendaten sinnvoll geclustert und aufbereitet werden können, um sie effektiv zu nutzen. Vor dem Versand eines Newsletters wurden die Kunden in Excel handverlesen. Vorschläge der Mitarbeiter für Anpassungen im ERP wurden ignoriert. Das führte dazu, das die Key-Accountmanager Excel-Tabellen einführten, um ihre jeweils eigenen Kunden besser strukturieren und Zusatzinformationen erfassen zu können. Zudem diskutierten die Mitarbeiter darüber, ein vorhandenes Ticketsystem zu nutzen, um die eigene Arbeit besser zu strukturieren. Das sind Ausweichmechanismen, die kurzfristig dem Team helfen aber mittelfristig schädlich sind. Durch diese individuellen Lösungen ist eine qualitative Weiterentwicklung der technischen Vertriebsunterstützung von Anfang an begrenzt. Zudem berücksichtigt sie nicht, dass auch angrenzende Teams, wie z.B. Kundenservice, Marketing und E-Commerce, ebenfalls Informationen beisteuern können und ihrerseits an strukturierte Kundeninformationen interessiert sind.

Dabei ist noch etwas zu berücksichtigen: Wenn sich ein Team schon einmal selbst mit erheblichem Aufwand neu organisiert hat, ist die Bereitschaft sich erneut umzustrukturieren gering. Dann muss der Nutzen schon deutlich über die aktuelle Situation hinausgehen.

Digitalisierung in Unternehmen: Viel hilft nicht immer viel

Sobald ein Unternehmen die Digitalisierung auf die Fahne schreibt, schießen die Projekte wie Pilze aus dem Boden. Ich selbst war in einem Projekt als Projektleiterin tätig, in dem es nur zweimal während eines dreiviertel Jahres gelang, das gesamte Projektteam in das Projektmeeting zu bekommen.

Jeder Mitarbeiter arbeitete in mindestens fünf Projekten gleichzeitig. Die Kalender waren nicht nur überfüllt, sondern es fielen auch Überstunden an, die abgefeiert werden mussten. Aufgrund einer Umstrukturierung wechselten die Zuständigkeiten und Mitarbeiter im Projekt. Ein Ende der Situation war nicht in Sicht. Die Folgen: Fehler, weil Informationen fehlten, Zeitverzug, weil der Projektplan sich nach der Verfügbarkeit der Mitarbeiter richtete, Unzufriedenheit weil die Fortschritte klein waren und die Mitarbeiter den Aufgaben nicht die notwendige Zeit widmen konnten.

Dabei wäre es sowohl aus betriebswirtschaftlicher als auch aus digitaler Sicht sinnvoller, weniger Projekte parallel umzusetzen. Die Projekte werden zügiger und qualitativ besser umgesetzt und können somit schneller die Produktivität und Effizienz von Teams und Systemen verbessern (Time to „Market“). Die Projektmitarbeiter stehen aufgrund des Erfolgserlebnisses mit neuer Motivation dem nächsten Projekt zur Verfügung.

Der Blocker „Flickenlandschaft in der IT“

Viele Projekte auf einmal, der Trend, Störungen mit mehr Digitalisierung zu begegnen, und das Vorpreschen einzelner Teams im Aufbau einer technischen Arbeitsumgebung führen häufig dazu, dass in der IT eine stark heterogene Systemlandschaft mit hoher Komplexität entsteht. Dadurch geht Transparenz verloren, Ressourcen werden für den Betrieb und Support gebunden und technische Veränderungen maßgeblich erschwert. Nicht selten müssen im Vorfeld der technischen Weiterentwicklung erst einmal Konsolidierungen in der IT-Landschaft durchgeführt werden.

Erkenntnisse für Anpassungen in der Umsetzung der Digitalisierung in Unternehmen

Die digitale Transformation benötigt mehr als die Einführung neuer Technologien. Der Transformationsprozess muss Priorisierungen in den Umsetzungen genauso vorsehen wie die Vorbereitung der Mitarbeiter auf veränderte Arbeitsplatzbedingungen. Hierfür müssen Vorarbeiten in der Analyse der geschäftsrelevanten und bereichsübergreifenden Prozesse, der Datenflüsse und dem Anpassungsbedarf in der Organisation eingeplant werden. Auch die Abwägung zwischen automatisierten Prozessen und die Einführung von Systemen kann unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit nicht ad hoc getroffen werden.

Damit alle Bereiche am gleichen Strang ziehen, muss die Unternehmensstrategie durch eine Strategie der digitalen Transformation ergänzt werden. Um ihre Umsetzung sicher zu stellen empfiehlt es sich zudem ein Audit einzuführen, das z.B. anhand von KPIs den Umsetzungsgrad feststellt.

Die Dringlichkeit, an welcher Stelle die Digitalisierung im Unternehmen angegangen werden soll, kann mit Hilfe einer Analyse des Digitalisierungsgrads bestimmt werden. So kann u.a. auch vermieden werden, dass es zu digitalen Schieflagen innerhalb eines Unternehmens kommt.

Das erfordert eine Führungskraft, die strategisch arbeitet, Erfahrung mit der Aufdeckung von Potenzialen der Digitalisierung in Unternehmen und im Change-Management hat und operativ nicht nur die Fäden in der Hand hält, sondern mit anpackt. Sie sollte zudem zuständig für das Audit der Umsetzung und des Digitalisierungsgrades sein.

Diese Blogbeiträge könnten Sie auch interessieren:

Kundenzufriedenheit messen: Professionell KPIs einsetzen und Daten erheben

/in Allgemein /von Bettina Vier(c) Bettina Vier, Digitalisierung + E-Commerce

Kundenzufrieden messen ist kein Geheimtipp mehr, um das Image der Marke und den Absatz der Waren oder Dienstleistungen zu verbessern. Vorausgesetzt es werden die richtigen Daten erhoben und die Erkenntnisse für Veränderungen genutzt. Moderne Software und KI unterstützen darin Daten zu sammeln, speichern und auszuwerten. Die zugehörigen Key-Performance-Indikatoren wie Customer Satisfaction Score (CSAT), Net Promoter Score (NPS) oder Customer Effort Score (CES) kennt nahezu jeder Marketingexperte.

Aber wie sieht eine professionelle Vorgehensweise aus, um Informationen über den Kunden zu gewinnen? Im folgenden finden Sie fünf grundlegende Fragen, die auf jeden Fall beantwortet werden müssen:

1. Zielsetzung: Was ist das Ziel der Datenerhebung? Welche konkreten Erkenntnisse soll sie bringen? Warum ist die Erkenntnis wichtig?

Exkurs: Die wichtigsten KPIS zur Messung der Kundenzufriedenheit

Viele Unternehmen nutzen zur Messung der Kundenzufriedenheit den Net Promoter Score (NPS), weil er als der wichtigste Indikator gilt. Wichtig bedeutet in diesen Fall nicht, dass diese KPI bevorzugt werden muss. Der NPS ist deshalb ein wichtiger Indiktator, weil er die größt mögliche emotionale Beziehung eines Kunden zum Unternehmen /Produkt /zur Dienstleistung misst. Je positiver der Kunde die Leistung empfindet, um so größer ist seine Bereitschaft, über ein Produkt zu sprechen und weiterzuempfehlen.

Um das zu erreichen, muss ein Anbieter viele Leistungen erbringen, die auf die Zufriedenheit der Kunden einzahlen. Daher ist der Weg zu einem hohen NPS ein hoher CSAT und ein niedriger CES.

Kundenzufriedenheit messen – bewerten Sie das folgende Beispiel selbst:

Stellen Sie sich vor Sie haben in einem Hotel übernachtet und sind unzufrieden. Die ganze Nacht war der Aufzug zu hören und aus der Dusche kamen nur Tropfen. Nun kommen Sie an die Rezeption und der Mitarbeiter spricht sie an: „Guten Morgen. Ich hoffe sie haben gut geschlafen. Empfehlen Sie uns weiter?“ Wie reagieren Sie darauf? Und wie trägt das zu ihrer Stimmung bei? Dabei hat der Rezeptionist nichts anderes gemacht als den NPS abgefragt.

Alternativ hätte der Rezeptionist Sie auch wie folgt ansprechen können: “Guten Morgen. Wie haben Sie geschlafen? Sind sie zufrieden mit dem Zimmer?“ Damit erhebt er den Customer Satisfaction Score in Bezug auf die Leistung „Zimmer“. Diese Frage gibt Ihnen als Kunde die Möglichkeit Ihre Kritikpunkte vorzutragen. Der Rezeptionist kann nun seinerseits reagieren und die Mängel beheben. Er weiß aber auch aus Erfahrung, dass ein unzufriedener Kunde mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Weiterempfehlung aussprechen wird. Die Frage nach der Weiterempfehlung verkneift er sich daher. Der Rezeptionist lässt dem Kunden Zeit das Gesamtangebot des Hotels vom Frühstück, über den Fitnessraum bis hin zur Bar kennenzulernen. Mit jeder Leistung, die der Kunde als positiv erlebt, wird der Kunde insgesamt zufriedener. Erst am Ende des Aufenthalts, wenn der Rezeptionist selbst überzeugt ist, dass das Hotel dem Kunden einen guten Service geboten hat, kann er den Kunden zum NPS befragen: Empfehlen Sie uns weiter?

Erkenntnisse aus dem Beispiel:

Kundenzufriedenheit messen bedeutet Feedback über die konkreten Gründe der Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit einzuholen. Über den NPS gelingt dies nur indirekt und umständlich, da der Kunde zweierlei erklären muss: 1. warum er nicht bereit ist eine Weiterempfehlung auszusprechen, und 2. warum er unzufrieden ist. Aus diesen Grund ist es empfehlenswert den NPS in zwei Schritten anzugehen. Erster Schritt: Messung des CSAT. Zweiter Schritt: Messung des NPS nur bei den zufriedenen Kunden. Unter der Annahme, dass unzufriedene Kunden keine Weiterempfehlung aussprechen, kann auf eine Erhebung des NPS bei diesen verzichtet werden. Der Zusatznutzen des NPS besteht darin, dass die Frage der Zufriedenheit geklärt ist. Sie können den Kunden nun gezielt fragen, warum er trotz Zufriedenheit keine Weiterempfehlung ausspricht. So finden Sie heraus, mit welchem gewissen Extra der Kunde zum Fan wird. Bei den unzufriedenen Kunden können Sie sich darauf konzentrieren, die Gründe der Unzufriedenheit zu erforschen.

2. Kundenzufriedenheit messen – Welches ist das richtige Medium für die Datenerhebung?

Eine Umfrage auf eine Website zu stellen ist in der Regel technisch nicht aufwändig. Das lässt sich mit einfacher Software umsetzen. Auch die Messungen des Traffics ist inzwischen Standard jedes Online-Shops, und gibt wertvolle Hinweise, wie sich Kunden auf der Website bewegen.

Um diese Daten aber korrekt interpretieren zu können, werden zusätzliche Informationen benötigt. Denn wie sich ein Kunde verhält hängt davon ab wer er ist: Ist es ein Stamm- oder Neukunde? Handelt es sich um einen Experten im Fach oder Erstanwender? Besucht ein erfahrener Einkäufer oder die studentische Aushilfe die Website? Wer diese Fragen beantworten kann, kann auch die Usability der Website und die Onsite-Aktionen auf die Nutzer abstimmen. Natürlich können solche persönliche Fragen bei Umfragen mit erhoben werden. Doch dabei ist zu beachten, dass der Fragebogen nicht zu umfangreich werden darf. Je länger der Fragebogen ist, umso geringer ist die Rücklaufquote bei einer Umfrage auf der Website.

Auch in der Datenerhebung gilt: Weniger ist mehr

Definieren Sie im Rahmen der Zielsetzung, auf welche Zielgruppe, welche Leistung oder welchen Kontaktpunkt sich die Befragung bezieht. Nur so können Sie auch konkrete Maßnahmen ableiten. Je weiter die Grundgesamtheit für die Erhebung gefasst wird und je breiter die Fragen daher aufgestellt werden müssen, umso komplexer wird der Aufbau des Fragebogens. Zudem sind mit hohen Streuverlusten zu rechnen. Die Zielsetzung bestimmt auch die Wahl des Erhebungsmediums: Brief per Post, Persönliche E-Mail mit individualisierten Fragen, Telefonaktion mit einer bestimmten Zielgruppe, Befragung der Anrufer im Customer Service u.ä.

Nutzen Sie für die Befragung das Medium mit dem die Zielgruppe / der Kunde am besten erreicht und motiviert werden kann. Überlegen Sie sich auch, wie der Kunde an die Umfrage erinnert werden kann, um die Teilnehmerquote zu pushen. Und nutzen sie die Zeit, die der Kunde Ihnen zur Verfügung stellt möglichst effzient. Sonst verliert dieser die Lust, ihre Fragen zu beantworten. Daher ist auch der nächste Punkt sehr wichtig:

3. Welche Daten liegen bereits vor?

Je bekannter eine Marke ist und je positiver diese behaftet ist, umso größer ist in der Regel die Bereitschaft der Kunden auf Umfragen zu antworten. Aber diese Bereitschaft sinkt,

· wenn die Umfragen zu oft kommen.

· wenn Fragen gestellt werden, die bereits beantwortet wurden.

· wenn der Kunde das Gefühl hat, dass im Unternehmen die rechte Hand nicht weiß was die Linke tut.

In solchen Fällen hat die Datenerhebung mitunter sogar eine negative Wirkung auf das Image eines Unternehmens!

Es ist daher wichtig, dass Klarheit darüber besteht, wer welche Daten wie erhebt. Um dies zu steuern empfiehlt es sich einen zentralen Datenverantwortlichen „Kundenzufriedenheit messen“ zu bestimmen. Dieser Mitarbeiter hat Überblick darüber welche Daten bereits vorliegen, welche Informationen gewünscht sind und wie die Daten ausgewertet werden.

Wichtig: Der, der die Daten erhebt, muss nicht zwingend die sein, die die Daten zur Messung der eigenen Leistung nutzt! So kann der Customer Service z.B. die Anrufer fragen, wie zufrieden sie mit einem bestimmten Produkt sind. Die Daten hieraus geben dem Customer Service nur marginal zusätzliche Informationen (z.B. Anwenderfehler). Der Hauptnutzer der Daten wird das Produktmanagement sein.

4. Wer soll die Daten nutzen?

Die Datenerhebungen erfolgt meistens über die Teams an vorderer Front zum Kunden. Die Kundenrückmeldungen können jedoch auch wichtige Hinweise zu Mängeln innerhalb des Unternehmens ( z.B. internen Prozessen, Zusammenarbeit der Teams) geben. Ist ein Kunde z.B. unzufrieden weil dem Customer Service bestimmte Informationen nicht vorliegen, dann liegt das wahrscheinlich nicht am Customer Service selbst. Unter Umständen haben Vertrieb, Logistik oder die Buchhaltung versäumt, entsprechende Daten zu pflegen.

Daher ist es wichtig, dass Kundenfeedback und Kundenwissen zentral zur Verfügung gestellt werden. Jedes Team muss die eigene Leistung – auch gegenüber anderen internen Teams – über das Kundenfeedback auswerten können. Zudem ist es erforderlich, dass teamübergreifend mit dem Datenverantwortlichen zusammen die Daten betrachtet und interpretiert werden. Nur so verhindern Sie subjektive Einflüsse. Im weiteren sollten die Nutzer der Daten gemeinsam abstimmen, welche Daten wo und wann erhoben werden. Jede Datenerhebung muss zudem mit den Nutzen für das Unternehmen begründet werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass signifikante Mehrwerte geschaffen werden. Nicht selten ist aber zu beoachten, dass die Priorisierung der Fragen nicht strategisch angegangen wird, sondern die Eifrigsten vorpreschen.

5. Welches Wissen benötigen die Mitarbeiter?

Jeder der mitbestimmt welche Daten benötigt und wie sie ausgewertet werden, sollte Grundkenntnisse in der Statistik oder Marktforschung, fundierte fachliche Erfahrung in seinem Bereich und strategischen Spürsinn mitbringen. Zudem sollte die Person in der Lage sein, KPIs bzw. Erhebungsmethoden und -fragen objektiv zu definieren / auszuwählen, damit die kritischen Punkte abgefragt werden. Jeder (unbeabsichtigte) Versuch, sich selbst zu belügen, vergrößert das Missverständnis zwischen Unternehmen und Kunden.

Haben sie noch Fragen?

Gerne können wir uns in Form eines Webinars oder Workshops dem Thema widmen. Zudem unterstütze ich als Freelancerin sehr gerne in der Ausarbeitung eines strategischen Vorgehens zur Erhebung von Kundendaten und übernehme als fachliche Projektleiterin auch die Umsetzung.

Das könnte Sie auch interessieren:

Projektauftrag Vorlage – für den schnellen Projektstart

/in Allgemein /von Bettina Vier(c) 1STunningART – stock.adobe.com #270961904

Die Beauftragung bzw. Einarbeitung eines externen Projektleiters ist die Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung eines Projekts. Mit dieser Checkliste kann das Onboarding eines externen Kollegen einfach vorbereitet und beschleunigt werden.

Die Projektauftrag-Vorlage holt einen externen Projektleiter schnell ins Boot

Bevor ein externer Projektleiter beauftragt wird, finden intern viele Gespräche statt aus denen im Ergebnis die Entscheidung für ein Projekt gefällt wird. Sobald die Entscheidung gefallen ist, soll am besten gleich gestern losgelegt werden. Zeit für eine effektive Projektvorbereitung wird dann selten eingeplant. Das Management will schnell produktive Ergebnisse sehen.

Die Projektplanung ist ein produktives Ergebnis

Projektmanager werden immer noch gerne beauftragt ein Projekt umzusetzen. Doch deren eigentliche Leistung, nämlich die Projektplanung, wird oft gar nicht als produktive und wertvolle Leistung wahrgenommen. Der Blick richtet sich immer auf das Objekt, das umgesetzt werden soll. Daher passiert es auch oft, dass die Projektvorbereitungszeit gar nicht mit eingeplant wird. Dabei ist die Vorbereitung wichtig für die erfolgreiche Umsetzung im Projekt. In der Vorbereitung werden Projektstruktur (klassisch vs. Agil), die Projektmitarbeiter, der Scope, die möglichen Zwischenziele (Milestones), die Art der Zusammenarbeit (Board, Teams, Projektplan etc.) und einige andere Punkte definiert. Sie bilden die Eckpfeiler für das Projekt.

Mit einer Projektauftrag-Vorlage gut vorbereitet sein

Die Einarbeitungszeit einer externen Projektleiterin verkürzt sich signifikant, wenn er mit Hilfe einer Projektauftrag-Vorlage, wie sie hier zum Download zur Verfügung steht, schnell in die Thematik eingeführt wird. Die Vorlage dient dazu, das Projektziel zu konkretisieren und den Status des Projekts zu beschreiben. Sie ist zudem eine Checkliste, was für das Onboarding des Projektmanagers vorbereitet werden muss.

Offenheit und konkreter Projektauftrag sind die Grundlagen für den Projekterfolg

Je konkreter der Projektauftrag formuliert ist, um so besser können Sie prüfen, ob die Person die notwendigen Kompetenzen mitbringt. Das gilt umso mehr, je mehr Druck auf das Projekt herrscht, wie z.B. Dringlichkeit, Historie, Konflikte.

Zudem hilft es den eigenen Blick auf das Projekt zu schärfen und die interne Erwartungshaltung schon bei Projektauftrag abgestimmt zu haben. So muss sich der Projektleiter nicht mit internen politischen Diskussionen auseinandersetzen, sondern kann sich auf das Projektziel konzentrieren.

Manchmal hat es auch den Anschein, dass der eine oder andere Manager oder Mitarbeiter die Fähigkeiten des Externen prüfen wollen. Informationen oder Unterlagen werden zurückgehalten, ganz nach dem Motto „mal sehen, ob er selbst draufkommt!“. Das ist kontraproduktiv und schadet dem Projekt. Mit Hilfe der Projektauftrag Vorlage wird jeder gezwungen seine Informationen zum Start des Projektleiters zur Verfügung zu stellen. Ob die Projektleiterin etwas kann, zeigt sich dann immer noch darüber, wie sie mit den Informationen umgeht.

Viel hilft nicht immer viel

Manchmal werden externe Projektmanager nur mager mit Informationen ausgestattet und ein anderes Mal passiert das Gegenteil: Sie werden mit Dokumenten und Informationen überhäuft, so dass sie allein zum Lesen drei Wochen brauchen.

Das hilft dem Externen nicht den richtigen Weg zu finden. Daher ist es wichtig, dass sich ein Vorbereitungsteam darüber abstimmt welche Informationen für das Projekt und damit für die Projektmanagerin wesentlich sind.

Keine Zeit für die Projektauftrag-Vorlage?

Die Erfahrung zeigt: Zeit, die vorne in einem Projekt eingespart wird, kommt wie ein Bumerang zu einem späteren Zeitpunkt doppelt zurück. Wie auch immer, die Nutzung einer Projektauftrag-Vorlage ist natürlich freiwillig.

Download – Projektauftrag-Vorlage

Das könnte Sie auch interessieren:

Potenziale der Digitalisierung – aktivieren Sie sie! Das Angebot: Meine professionelle Unterstützung

/in Allgemein /von Bettina VierDas Thema „Potenziale der Digitalisierung“ ist nicht neu und ein Dauerthema in jedem Unternehmen. Und Hand aufs Herz: Wie oft haben Sie beim Thema Digitalisierung auf andere Kollegen geschaut und erwartet, „dass die doch endlich mal ihre Hausaufgaben machen“?

Und wie oft haben Sie sich überlegt, welche Potenziale Sie selbst bereits ausgeschöpft haben? Wie effizient arbeitet Ihr Bereich?

Ich biete meine Unterstützung an, damit Sie die digitalen Potenziale Ihres Bereichs aktivieren können. Dafür müssen nicht zwingend neue Systeme angeschafft werden, denn oft bieten die bereits vorhandenen Systeme Services, die nur genutzt werden müssen. Meine Unterstützung: Know-how, Analyse, Umsetzung, Veränderungsmanagement (Organisation und Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter).

In der Reflektion meiner bisherigen Kunden habe ich immer wieder Potenziale gesehen, die nicht genutzt wurden. Potenziale, die den meisten nicht fremd sind. Aber häufig fehlt die Zeit, sich damit auseinander zu setzen.

Zentralisieren Sie Ihre Daten! – Potenziale der Digitalisierung fangen hier an

Eine Beobachtung ist immer wieder die dezentrale Datenhaltung von Produktinformationen, Kundendaten oder Wissen über Wettbewerber. Eine Zentralisierung der Daten in einer Datenbank – und davon gibt es in der Regel immer genug in einer Systemarchitektur – erleichtert nicht nur die Pflege der Daten, sondern stärkt jeden Bereich gleichermaßen.

Achten Sie auf Light-Architecture – Digitalisierung bedeutet auch Konsolidierung der Systeme und Tools.

Eine andere Beobachtung ist, dass gleiche Services über verschiedene Systeme abgedeckt werden. Bei einem meiner Kunden waren 14 verschiedene Newsletter-Tools im Einsatz! 14 verschiedene Agenturen, die unterstützten, 14 verschiedene Schnittstellen zur Kundendatenbank, 14 x Content-Erstellung, 14 x Lizenzkosten. Eine Verschlankung der Systemarchitektur vereinfacht den IT-Betrieb, vereinfacht weitere Maßnahmen der Digitalisierung und spart Kosten.

Arbeiten Sie eng mit anderen Bereichen zusammen und nutzen Sie automatisierte und digitale Prozesse.

Noch immer verläuft die Kommunikation der Bereiche in den meisten Fällen per E-Mail oder Telefon. Informationen müssen wiederholt werden und gehen verloren. Die Nutzung von Systemen, wie z. B. Collaboration-Tools oder Ticketsystemen können dagegen die Abläufe und Abstimmungen optimieren. Projektbezogen lassen sich damit Informationen bündeln und nachschlagen. In vielen Fällen ist auch eine Auswertung möglich, um weitere Optimierungen im Ablauf erkennen zu können. Solche Systeme sind häufig bereits im IT-Umfeld etabliert und lassen sich im Rahmen einer Digitalisierung auch auf Fachbereiche ausdehnen.

Achten Sie auf regelmäßiges Housekeeping im Datenumfeld.

Aktuelle Kunden- und Produktdaten sind die Goldgrube für Vertrieb und Marketing. Doch häufig finden keine automatisierten Prozesse statt, um die Daten aktuell zu halten und nicht mehr benötigte Daten zu löschen. Doch das ist im Rahmen der Digitalisierung unbedingt erforderlich. Alte Daten verfälschen Analyseergebnisse und lösen u.U. falsche Aktivitäten z.B. in Marketing und Vertrieb aus. Zudem sind viele Lizenzkosten an das zu verwaltende Datenvolumen geknüpft. Ein sauberes Datenmanagement hilft somit Kosten zu sparen und auch gesetzliche Vorgaben, wie die der DGSVO, einzuhalten.

Reaktivieren Sie eingeschlafene und nicht zu Ende geführte Projekte um die Potenziale der Digitalisierung auszuschöpfen

Bei einem Kunden war ein PIM-System aufgebaut worden, dass über einem Jahr nicht genutzt wurde. Keiner fühlte sich verantwortlich die Produktdaten zu digitalisieren und das PIM-System mit Leben zu füllen. Die Folge regelmäßig anfallende Betriebs- und Lizenzkosten in Höhe von 40 Tsd. € ohne, dass das System Nutzen stiftet! Das ist nur ein Beispiel von vielen. Häufig sehe ich auch, dass mit hohem Elan, ein CRM-System angeschafft wird und auch die Absicht besteht, dies bereichsübergreifend zu nutzen. Doch dann scheidet der Treiber aus oder andere Ziele rücken in den Vordergrund – die Folge: Das System wird nur teilweise genutzt und kann sich nicht entfalten. Das hätte man wahrscheinlich auch mit einer einfacheren Erweiterung im ERP erreichen können.

Mobilisieren sie Ihre Mitarbeiter zur Mitarbeit an der digitalen Transformation.

Die Rolle der Mitarbeiter ist eine entscheidende: Denn nur wenn diese ihre Arbeitsweisen ändern und ihre Prozesse mit Hilfe der vorhandenen Technik optimieren, kommen Systeme auch in ihrer vollen Leistungsstärke zum Tragen. Doch häufig fehlt die Lust, die Zeit oder auch der Druck sich mit Technik auseinanderzusetzen. Daher muss jede digitale Transformation auch die Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter mobilisieren. Die Unterstützung mit Hilfe von Change-Management-Methoden braucht Zeit und Geduld, ist aber die wohl nachhaltigste Investition in die Zukunft des Unternehmens. Mitarbeiter, die gelernt haben, mit Veränderungen umzugehen, verlieren ihre Ängste und werden mitunter selbst zum Treiber von Veränderungen.

Wichtigste Erkenntnis zur Aktivierung der Potenziale der Digitalisierungen

Die oben aufgeführten Beispiele für mehr Effizienz in der Digitalisierung sind die häufigsten Potenziale, die ich bei meinen Auftraggebern antreffe. Doch hebt man einmal das Deckmäntelchen, offenbaren sich meistens weitere Möglichkeiten der Effizienzsteigerung. Am besten starten wir gemeinsam in die Analyse und Umsetzung.

Das könnte Sie auch interessieren:

– Meine Leistung als Projektmanagerin

– Start-up-Szene: Add-ons als Turbospritzen

– Meine Leistung: Digitale Effizienz

Digitale Subkulturen – Konfliktursachen und Budgetvernichter?

/in Allgemein /von Bettina Vier(c) Cartoonhouse – stock.adobe.com #21904537

Digitale Subkulturen kennt fast jeder. Auf der „Mikroebene“ ist es der Arbeitsplatz, den man technisch optimieren möchte und dann an Grenzen stößt, weil der Kollege nicht mitzieht. Das gleiche auf der Bereichsebene, kann massive Konflikte auslösen und im Unternehmen Schaden anrichten. Generell gilt jedoch: Digitale Subkulturen können eine digitale Transformation gefährden oder gezielt fördern. Auf die Strategie und die Steuerung kommt es an.

Wie entstehen digitale Subkulturen?

Je mehr ein Bereich digital nach vorne prescht, umso mehr verändert sich auch die Kultur der Mitarbeiter. Nicht nur die Arbeitsweise ändert sich, sondern auch das Verhalten und die Sprache. Damit entsteht eine kulturelle Diskrepanz zu anderen Teams.

Digitale Transformationen werden in Unternehmen oft dadurch vorangetrieben, dass vakante Leitungsfunktionen bewusst mit digital affinen Persönlichkeiten besetzt werden. Oder es werden interne Startups gegründet, um neue Arbeitsweisen in einem Piloten auszuprobieren. Doch statt von der digitalen Vorreiterrolle zu profitieren liegen sich Teams und Bereiche plötzlich in den Haaren. Ähnliches kann passieren, wenn Mitarbeiter mit Gewalt neue Systeme einführen, ganz nach dem Motto: Wenn es einmal da ist, werden die anderen es auch nutzen. Doch oft bleiben diese Systeme nahezu ungenutzt „in der Ecke stehen“ und belasten das Budget mit Lizenz- und Betriebskosten.

Woran erkennt man digitale Subkulturen?

Wenn ein stark digital orientiertes Team mit einem klassisch organisierten Team zusammenarbeiten soll, entstehen die ersten Konflikte. Wenn keiner dem anderen entgegenkommt, finden die Teams keine effiziente Form der Zusammenarbeit. Werden diese Frühindikatoren übersehen, können sich harte Konflikte entwickeln.

Ein weiteres Indiz sind Systeme, deren bereichsübergreifende effektive Nutzung nicht vorankommt. Weniger technisch affine und veränderungsbereite Bereiche schieben in der Regel die Nutzung eines neuen Systems möglichst lange hinaus. Ganz zum Frust desjenigen, der die Innovation ins Haus geholt hat. Was nützt es beispielsweise, wenn das Marketing ein PIM-System anschafft, um digital Flyer zu erzeugen, aber das Produktmanagement sich nicht in der Verantwortung sieht entsprechende Produktdaten in das System einzustellen?

Was nützt die Gründung eines digitalen Startups in der IT, der als Pilot die agile Arbeitsweise ergründen soll, wenn das erworbene Wissen nicht geteilt wird und stattdessen nur die Vorzugbehandlungen wie Laptop und Homeoffice für das Umfeld sichtbar sind? Das sind Nährböden von Konflikten in denen Neid und Missgunst auf der einen Seite und elitäres Denken auf der anderen Seite entstehen können.

Was sind die wirtschaftlichen Folgen digitaler Subkulturen?

Sich selbst überlassene digitale Subkulturen können nachhaltigen Schaden anrichten. Hochkochende Emotionen vergiften das Arbeitsklima und übertragen sich auf angrenzende Bereiche, ja mitunter bis zum Kunden. Nicht nur Motivation und Innovationspotenziale gehen verloren, sondern auch leistungsstarke Mitarbeiter. Die Bereitschaft guter Mitarbeiter innerhalb des Unternehmens zu wechseln sinkt. Hinzu kommen die Kosten für Systeme, die nicht effizient eingesetzt werden, und die Blockade, Prozesse zu optimieren.

Wie können digitale Subkulturen ausgeglichen oder verhindert werden?

Die Grundlage der digitalen Transformation auf Basis bewusst zugelassener und moderierter digitaler Subkulturen ist die Digitalisierungsstrategie. Im Rahmen dieser Strategie stimmen sich die Bereiche in Bezug auf ihre digitale Vision ab. Hieraus werden Maßnahmen abgeleitet. Die Umsetzung erfolgt gemeinsam durch die Betroffenen. Nur so fühlen sich die Mitarbeiter emotional und fachlich eingebunden und akzeptieren viel schneller die Veränderung. Durch das „Wir-Gefühl“ entstehen Motivationsschübe und es wird die Aktivität gefördert. Ich hatte tatsächlich schon einmal die Situation, dass ich Mitarbeiter zurückhalten musste. Ich musste ihnen verständlich machen, dass ihre aktive Beteiligung genau darin besteht, das Geschäft am Laufen zu halten und dem Projektteam den Rücken frei zu halten. Es ist wichtig, dass jeder weiß, welche Rolle er spielt und welche Bedeutung diese Rolle im Gesamtkontext hat.

In der Umsetzung der Strategie ist auch klar, dass nicht alle Bereiche im Gleichschritt transformiert werden können. Es müssen folglich digitale Subkulturen zugelassen werden. Aber mit dem Unterschied, dass Informationen ausgetauscht und aus den Subkulturen heraus ein Transfer der neuen Arbeitsweisen in andere Teams erfolgt. Die Kulturen passen sich an.

Wie wird die Umsetzung der digitalen Strategie sichergestellt?

Die Beispiele zeigen, dass es wichtig ist, die Umsetzung der Strategie zu überwachen und aktiv zu begleiten. Es muss sichergestellt werden, dass Stakeholder eingebunden werden bzw. diese ihren Anteil leisten. Der Wissenstransfer muss gefördert und die nächsten Steps vorbereitet werden. Es müssen KPIs definiert werden, anhand derer der Fortschritt und die Zielerreichung der digitalen Transformation festgestellt und korrigiert werden können. Und da eine Veränderung wie im Dominoeffekt andere Veränderungen auslöst, ist es notwendig auch hier einzugreifen und zu ordnen.

Eine weitere wichtige Aufgabe ist es, die Vision der Digitalsierung aufrechtzuerhalten. In der operativen Umsetzung geht diese mitunter verloren. Das gilt insbesondere auch für Kollegen, die gerade nicht aktiv beteiligt sind.

Wer sollte die digitale Transformation begleiten?

Das Durchführen eines Audits zur Umsetzung der digitalen Strategie ist zeitintensiv und braucht ein organisiertes Umfeld. Zudem müssen technischer Sachverstand sowie Erfahrungen im Projekt- und im Change-Management vorliegen, um korrigierend eingreifen zu können.

Wenn eine interne Leitungsfunktion eine solche Aufgabe übernimmt, wird sie sehr schnell in zeitlichen Engpass kommen und Gefahr laufen in einen Interessenskonflikte zu geraten. Denn die eigenen persönlichen Ziele stimmen nicht zwingend mit dem durch die Digitalisierung notwendigen Veränderungsbedarf überein. Gerade wenn Kompetenzen und Freiräume beschnitten werden, kann darunter die eigene Motivation zur Unterstützung der Veränderung leiden.

Eine bessere Lösung besteht darin, die Position eines CDO oder internen Change Managers zu schaffen, der längerfristig einen Veränderungsprozess betreut.

Alternativ kann aber auch ein externer Change-Manager oder Interim-CDO beauftragt werden. Ein externer Manager ist weitestgehend neutral, hat ausreichend Kapazitäten und bringt die notwendige Erfahrung im Umgang mit Konflikten mit. Und sein persönliches Ziel ist deckungsgleich mit dem Unternehmensziel: Eine erfolgreiche digitale Transformation.

Das könnte Sie auch interessieren:

So finden Sie die richtige Online-Marktplatz-Strategie

/in Allgemein /von Bettina Vier(c) Bettina Vier, Digitalisierung + E-Commerce

Viele Unternehmen ziehen die Möglichkeit, ihre Ware auf einen Online-Marktplatz anzubieten, immer stärker in Betracht. Einschränkungen im Vertrieb aufgrund von Corona, Kundenausfälle und der Ausfall des stationären Verkaufs setzen die eigene Vertriebsstrategie unter Druck. Und auf dem ersten Blick hört es sich einfach an: Statt mit hohen Investitionen und nicht zu unterschätzenden Zeitbedarf einen eigenen Shop aufzubauen, werden die eigenen Daten auf eine bereits bestehende Plattform geschoben. Aber ist es wirklich so einfach? Dieser Artikel zeigt, was beim Verkauf über Online-Marktplätze berücksichtigt werden muss.

Große Auswahl an Online-Marktplätzen

Allein in Europa gibt es über 50 nennenswerte Marktplätze. Es lohnt sich hier genauer hinzusehen und Alternativen zu vergleichen:

Der Marktplatzbetreiber ist auch Wettbewerber

Nicht selten tritt der Marktplatzbetreiber selbst als Hersteller mit eigenen Produkten auf. Dabei ist er als Wettbewerber deutlich in Vorteil. Er kennt die Tops und Flops des eigenen Marktplatzes am besten und kann sofort bei neuen Trends mit passenden Produkten reagieren. Diese Informationen kann der Marktplatzteilnehmer nur bedingt über die eigenen Analysen herauslesen und wird nur mit einem Timelag reagieren können. Das zeigt, wie wichtig es ist, die Risiken und Chancen von Online-Marktplätzen abzuwägen.

Die Risiken eines Online-Marktplatzes abwägen

Zur Risikoabwägung gehört auch die Logistik. Hier haben sich zwei Varianten etabliert: Entweder die eigene Logistik übernimmt die Auslieferung und das Retourenmanagement oder man nutzt den Marktplatz als Fulfillment-Dienstleister und lagert die Ware dort ein. Gerade die ersten Wochen in Zeiten von Corona haben jedoch gezeigt, dass der Fullfillment-Dienstleister „Marktplatz“, wie z.B. Amazon, einseitig die Auslieferung priorisieren kann. Ich war selbst betroffen, denn das Buch „Digital Insights“, an dem ich Mitautorin bin und das zur Leipziger Buchmesse angekündigt werden sollte, bekam nach dem Ausfall der Messe einen weiteren Dämpfer: Aufgrund von Engpässen stoppte Amazon die Auslieferung von nicht lebensnotwendigen Gütern. So hatten Hygieneartikel Vorrang vor Bücher. Ein Unternehmen, muss daher einen Notfallplan in der Tasche haben. In meinem Fall übernahm der Verlag selbst den Versand. Was in dieser Größenordnung kein Problem ist und auch aus dem Wohnzimmer heraus organisiert werden kann.

Die Technische Anbindung an den Online-Marktplatz

Zudem muss die technische Anbindung an einen Online-Marktplatz im Vorfeld überlegt und in Bezug auf die eigene Systemarchitektur und das eigene Datenmanagement bewertet werden:

Hier gibt es noch viele weitere Fragestellungen, die am besten in einem Workshop gesammelt und diskutiert werden.

Wenn mehrere Marktplätze angebunden werden sollen, dann kann sich ein zwischengelagertes System lohnen, das die Schnittstellen bündelt. Bekannte Systeme in diesem Umfeld sind z.B. ChannelPilot oder Fis. Man liefert seine Daten an diese Systeme und von dort werden sie entsprechend der Konfiguration auf andere Plattformen verteilt. Auch der Weg von der Plattform zurück zum eigenen System kann hierüber erfolgen. Alternativ können bereits vorgefertigte Standardschnittstellen des eigenen PIMs oder ERP-Systems genutzt werden.

Ohne Marketing geht auch auf dem Online-Marktplatz nix

Ist die technische Anbindung an den Marktplatz erfolgt, beginnt die Arbeit des Verkaufs. Hier bieten die Marktplätze unterschiedliche Tools für Kampagnen, Angebote, Anzeigen, automatisierte Preisanpassungen, Keywords etc. an. Es braucht einige Erfahrung mit der jeweiligen Plattform, um diese Tools gewinnbringend einzusetzen zu können. Auf Basis der Analysetools der Plattformen müssen nun Produktsortiment, Produktdarstellungen und Preise, sowie die Schaltung von Kampagnen erprobt und ausgewertet werden. während man am Anfang externe Agenturen damit beauftragen kann, empfehle ich, auch einen eigenen Experten im Hause zu beschäftigen. Denn alle Erkenntnisse müssen mit Produktentwicklung, Vertrieb, Marketing oder auch Kundenservice und Logistik diskutiert und abgestimmt werden.

Fazit: Die Marktplatz-Strategie ist Bestandteil einer Unternehmensstrategie – vertrieblich, digital und Produkt bezogen

Ob die Anbindung an einen Online-Marktplatz einfach und schnell geht? Entscheidend ist, wie digital das Unternehmen heute schon aufgestellt ist und welche Anpassungen an den Systemen und dem Know-how der Mitarbeiter erforderlich sind. Auf jeden Fall darf der Aufwand nicht unterschätzt werden.

Die Frage eigener Shop oder Marktplatz lässt sich nicht allgemein beantworten. Standardprodukte stehen immer im starken Wettbewerb und unterscheiden sich nicht wesentlich. Hier könnte sich der Einstieg lohnen, da die Kunden die Präsenz ihrer Lieblings-Marke auf dem Marktplatz erwarten. Bei Produkten mit Besonderheiten, die den entscheidenden Wettbewerbsvorteil bieten, gibt man dem Wettbewerb auf dem Marktplatz u.U. zu viel des eigenen Produkts preis. Hier lohnt sich ggf. ein eigener Exklusiv-Shop mit intensiven Online-Marketing-Aktivitäten.

Der Einstieg in den Online-Verkauf über einen Marktplatz hat aber auch Vorteile: Nach der Aufbereitung der eigenen Daten für den Verkauf, kann die Anbindung schneller erfolgen als der Aufbau eines Shops. Gleichzeitig wird mit dem aufbereiteten Datenmaterial eine wichtige technische Grundlage für den digitalen Vertrieb, das digitale Marketing und einen eigenen Online-Shop gelegt. Zudem werden erste Erfahrungen mit dem Online-Verkauf und dem Online-Marketing gesammelt, die für den Aufbau eines eigenen Shops von hohem Wert sind.

Der Nachteil besteht wie schon beschrieben darin, dass der Online-Marktplatz wichtige Informationen über das eigene Sortiment bekommt und Abhängigkeiten entstehen. Daher ist gerade bei sehr aufwendigen Produkten zu überlegen, ob man dieses Wissen auf diese Weise preisgeben möchte.

Meine Beratungsleistung für Sie

Ich führe gerne Workshops und Analysen für Sie durch, um mit Ihnen Ihren Status-Quo zu erheben. Hierauf aufbauend können wir dann die Möglichkeiten zur Anbindung an einen Marktplatz sowie die erforderlichen Maßnahmen ableiten. Auch in der anschließenden Umsetzung stehe ich Ihnen gerne als externe Projektleiter zur Verfügung.

Linktipp

Einen sehr guten Überblick über die Marktplätze in Europa finden Sie auf der Website des Bundesverbands für Online-Händler.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wie sehen unternehmerisch und betriebswirtschaftlich tragfähige Digitalstrategien aus?

/in Allgemein /von Bettina VierBitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

(Link direkt auf youtube aufrufen: zu YouTube)

Unternehmerisch relevante Digitalstrategien berücksichtigen die notwendigen Änderungen der Gegenwart als auch das Ziel für die Zukunft: Wo will das Unternehmen in 10 Jahren stehen? Welche digitale Transformation ist hierfür erforderlich? Dabei spielt es keine Rolle, ob es für die Vision heute schon Lösungen gibt. Wichtig ist ein großes Ziel anzustreben, das in vielen kleinen Schritten erreicht werden kann. Dadurch lernen die Mitarbeiter mit und werden sich zumindest teilweise an neue innovative Lösungen beteiligen.

Ich vergleiche das Vorgehen gerne mit einem Puzzle. Man beginnt an verschiedenen Stellen die Puzzleteile zusammenzufügen, bis die „Inseln“ sich verbinden lassen und schließlich das gesamte Bild fertig ist.

In der Digitalisierung kann ähnlich vorgegangen werden. Hierzu braucht es eine Idee, wie das große Bild aussehen soll. Mit Konsequenz und bewusst gesteuerten Inselaktivitäten kann man dann auf das Bild hinarbeiten. Wichtig ist zudem, dass hier bereichsübergreifend gearbeitet wird und sich die Digitalisierung wie ein Netz durch alle Bereiche zieht. Es ist wichtig, dass die Bereiche sich möglichst auf gleichen digitalen Levels befinden, sonst entstehen Medienbrüche, die die Prozesse behindert. Zudem entwickeln die Mitarbeiter unterschiedliches technisches Know-how. Das kann zu Konflikten führen: Die einen fühlen sich überrollt und die anderen behindert.

Und damit wird ein weiterer Punkt angesprochen: Digitalstrategien sind keine Transformationspläne, die die vorhandene Arbeitsweise in die digitale Welt übertragen. Die digitale Transformation beinhaltet die Optimierung der Prozesse und neue Formen der Umsetzung. Viele Services müssen dabei nicht selbst entwickelt werden. Ich empfehle sogar im ersten Schritt fertige Module einzukaufen und damit zu lernen. So wird Zeit gespart und es kann Wissen aufgebaut werden.

Sobald Prozesse verändert werden, kommt es auch zu Umverteilungen von Aufgaben und der prozessualen Abhängigkeiten. Nach meiner Erfahrung wird es mehrere Korrekturschleifen benötigen, bis die Prozesse ohne Störung funktionieren. Das erfordert nicht nur Konsequenz in der Umsetzung, sondern auch Durchhaltevermögen. Wenn dieser Weg nicht bis zum Ende gegangen wird, bleibt der Veränderungsprozess auf halben Weg stecken. Die Folgen sind nicht nur Ineffizienz, sondern auch unzufriedene Mitarbeiter.

Ziel der Digitalstrategien ist es, möglichst früh und danach regelmäßig positive Effekte zu erzielen. So können erste Erfolge erwirtschaftet werden. Das motiviert die Mitarbeiter die Ideen weiterzuentwickeln und die Investitionen amortisieren sich früher. Zudem gibt es die Möglichkeit im Sinne der Agilität Fehler schnell zu korrigieren und neue Erkenntnisse zu berücksichtigen.

Digitalstrategien – Das könnte Sie auch interessieren

Wie sieht ihrer Meinung nach eine globale Digitalisierungsstrategie aus?

/in Allgemein /von Bettina VierDie Digitalisierungsstrategie ist ein demokratischer Prozess

In vielen Fällen ist zu beobachten, dass bei einer Digitalisierungsstrategie die Digitalisierungsprojekte aus der Zentrale heraus organisiert werden. Das ist die falsche Strategie. Zum einen sendet sie das Signal, dass die Zentrale der Innovationstreiber und Lead der Digitalisierung ist. Zum anderen wird ignoriert, dass Niederlassung Ideen umgesetzt haben, die auch für das gesamte Unternehmen von Vorteil ist.

Ein Digitalisierungsmanager oder Chief Digital Officer (CDO) muss die Ideen der Niederlassungen im Blick haben und solche unterstützen, die das Gesamtunternehmen nach vorne bringen. Ich empfehle, die relevanten Projekte dann auch aus den Niederlassungen heraus zu organisieren. Die Niederlassungen habe bereits erste Erfahrungen gesammelt und sie bekommen die Anerkennung, die sie verdienen. Nur so werden globale Digitalisierungsstrategien von allen Niederlassungen unterstützt.

Eine globale Digitalisierungsstrategie berücksichtigt darüber hinaus die Diversifikation eines Unternehmens. Produktionen und / oder Lieferanten aus verschiedenen Ländern reduzieren das Risiko. Daher müssen digitale Prozesse dieses Ziel unterstützen. Über digitlae Prozesse können Lieferanten schnell gefunden und angebunden werden. Globalisierung ist daher eine Chance und nicht die Gefahr. Schon im Mittelalter wuchs der Wohlstand, weil fortschrittliche Händler Waren aus der damals bekannten Welt importierten.

Im Interview mit Best Practice Verlag habe ich zum Thema „globale Digitalisierungsstrategie“ mein Statement abgegeben. Hören Sie mehr über globale Digitalisierungsstrategien:

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

Sie können den Beitrag alternativ auch direkt auf YouTube aufrufen: Zu YouTube wechseln

Das könnte Sie auch interessieren