(c) Robert Kneschke – stock.adobe.com #94207405

Wer kennt das nicht: Man nimmt sich für das neue Jahr etwas ganz fest vor und schon spätestens Ende Januar verfällt man wieder in den gleichen Trott. Dieses Phänomen ist vollkommen menschlich, denn Veränderungen brauchen Zeit, müssen erlernt und kontrolliert werden, Misserfolge inbegriffen. Das gilt für jede Veränderung – egal ob privat oder beruflich.

Ziele erreichen

Doch was kann man tun, um die Vorsätze auch zu verwirklichen? Gerne stelle ich Ihnen eine erprobte Methode vor, mit der ich persönlich stetige kleine Veränderungen erreiche, nicht nur privat, sondern auch auf der Arbeit: Die Veränderungsliste(n). Ich stelle zu jedem Bereich, eine Liste mit Dingen zusammen, die ich verändern möchte.

Ein Beispiel: Umweltfreundlicher leben

Vor 10 Jahren war ich frustriert, weil meine Vorhaben umweltfreundlicher zu leben, irgendwie nicht wirklich sichtbar fruchteten. An gewohnte Produkte und Verhalten festzuhalten ist bequemer als sich aufwendig damit zu beschäftigten, welche Alternativen wirklich umweltfreundlich sind. Wer in das Thema einsteigt, stellt schnell fest, dass die Recherchen teilweise sehr aufwendig sind. Unter Berücksichtigung der ökologischen footprints über die gesamte Lieferkette ist die Entscheidung sehr komplex.

Meine persönliche Lösung: Die Veränderungsliste

Um mein „Umweltproblem“ in den Griff zu bekommen, erstellte ich eine Liste mit Punkten, was ich im Haushalt alles auf den Prüfstein setzen wollte: Was soll geprüft werden, welche Auswirkung hat die Veränderung (z.B. wie häufig kommt sie zum tragen)? Die Liste umfasst mein persönliches Verhalten sowie Produkte, die ich verwende. Insgesamt kamen über 170 Punkte zusammen.

Schritt 1: Welche dieser Punkte sind bereits „umweltfreundlich“?

Die Liste enthielt auch Punkte, die ich bereits als umweltfreundlich bezeichnete. Das zwang mich zum einen meine Einschätzung neu zu bewerten, zum anderen konnte ich direkt ein paar Punkte auf „grün“ setzen. Das motiviert, denn grün bedeutete, dass ich schon auf dem richtigen Weg bin.

Schritt 2: Welche fünf Punkte gehe ich als nächstes an? (= gute Vorsätze)

Aus der Liste nehme ich mir jedes halbes Jahr maximal fünf Punkte aus der Liste vor, denn es geht um eine Veränderung in kleinen Schritten. Idealerweise wählt man die Punkte aus einem gleichen Themenfeld, das reduziert den Rechercheaufwand. Zudem sollen es Punkte sein, die eine große Wirkung versprechen. Hier das Beispiel „Waschen“:

- Welche Waschmittel verwende ich, und durch welche umweltfreundlichen Alternativen kann ich sie ersetzen?

- Dazu gehören auch Fleckenentferner.

- Auf welche Mittel kann ich generell verzichten (z.B. Weichspüler)?

- Können die Alternativen auch für andere Zwecke eingesetzt werden („Zwei Fliegen mit einer Klappe“)? – Beispiel: Waschmittel für 60-Grad-Wäsche entfernt auch Urinstein. Einfach einen halben Becher in das WC geben und über Nacht einweichen.

- Waschmaschine regelmäßig entkalken, damit sie länger hält – dabei natürlich ein umweltfreundliches Mittel einsetzen.

- Bereits grün: Verzicht auf einen Trockner, die Wäsche wird an der Luft getrocknet. Und beim Kauf einer neuen Waschmaschine wechselte ich von einer 5 kg Maschine auf eine 7 kg Maschine – gleicher Strom- und Wasserverbrauch. Die Wäsche wird dann eben etwas länger gesammelt. Auch die verschiedenen Waschmittelvarianten stehen auf grün.

Habe ich die fünf Punkten definiert folgen Recherchen nach Alternativen. Mögliche Lösungen werden in die Liste eintragen und bei den nächsten Einkäufen berücksichtigt, sobald die Reste der alten Mittel aufgebraucht sind. Und wenn Termine einzuhalten sind, erfolgt ein Eintrag in den Kalender: Die Entkalkung der Waschmaschine steht seit 10 Jahren auf der Liste des jährlichen Groß-Reinemachens im Frühjahr.

Erfolge durch die Veränderung in kleinen Schritten

Von den über 170 Punkten meiner Liste habe ich inzwischen 70% auf umweltfreundlich geprüft und entsprechende Alternativen in den Alltag integriert. Die verbliebenen 30%, werde ich auch noch schaffen. Es sind Dinge, die geringe Effekte haben, weil ich das Putzmittel nur sehr selten nutze (meine Silberputzpaste wird wahrscheinlich noch bis zu meinem Lebensende reichen) oder ich noch keine überzeugende Lösung gefunden habe.

Warum motivieren mich die Listen der Veränderung in kleinen Schritten?

Jeden Punkt, den ich erfolgreich und dauerhaft umgestellt habe, färbe ich grün ein. Und es macht Spaß, wenn immer mehr Punkte grün werden. Daher fällt es mir leicht, immer wieder mal einen Blick auf die Liste zu werfen. Manche Dinge, wie z.B. das Waschmittel auszutauschen, lassen sich schnell ändern, andere, wie z.B. konsequent die Treppe zu nutzen, um sich fit zu halten und gleichzeitig den Strom für den Aufzug zu sparen, nicht. Sind die Veränderung im Alltag integriert und zur Routine geworden, dann nehme ich mir die nächsten Punkte vor.

Welche Regeln sind zu beachten?

Die Liste allein hilft noch nicht, um die Veränderungen in kleinen Schritten auch zum Erfolg zu bringen. Es beginnt schon mit der Auswahl der Veränderungsziele. Hierbei hilft es folgende Regeln zu beachten:

1. Verhaltensregeln, wie z.B. „umweltfreundlicher leben“, lassen sich einfacher verändern als Charaktereigenschaften, wie z.B. „anderen besser zuhören“.

2. Nicht zu viel verändern wollen. Mit wenigen Punkten anfangen und die zum Erfolg bringen. Dann können jederzeit weitere Punkte nachgeschoben werden. Dabei zudem auf eine gute Mischung von einfachen und komplexen Punkten achten.

3. Nicht nur das Ziel formulieren, sondern auch den Weg dorthin definieren. „Umweltfreundlich waschen“ wäre das Ziel, der Weg dahin: Waschmittel austauschen, Flecken umweltfreundlich entfernen, Waschmaschine umweltfreundlich pflegen und auswählen, etc. Das Ziel „anderen besser zuhören“ muss erst einmal beschrieben werden: Was bedeutet „besser zuhören“ eigentlich? Wie kann ich das bewerten, z.B. in dem ich nach einem Gespräch prüfe, an was ich mich erinnere und wie es auf mich gewirkt hat.

4. Geduld haben und an den wenigen Punkten festhalten (Veränderung in kleinen Schritten). Wer alles auf einmal erreichen möchte, steht sich selbst im Weg. Misserfolge zum Ansporn nutzen und sich nicht entmutigen lassen.

5. Nur Punkte vornehmen, die man für sich selbst auch wirklich verändern will, die zu einem passen. Das bedeutet sich auch einzugestehen, wenn man es nicht alleine schafft oder wenn man das Ziel zu hoch gesteckt hat. Nachbesserungen sind erlaubt.

Berufliche Anwendung der Veränderungsliste

Die oben beschriebene Methode der Veränderung in kleinen Schritten funktioniert auch beruflich. In einem Interim-Mandat hatte ich mit meinem Team eine Liste von Punkten erstellt, die innerhalb des Teams geändert werden sollten. Jeden Monat nahmen wir uns fünf Punkte vor und arbeiteten daran. Am Anfang ging es schnell, weil wir uns auf die Punkte konzentrierten, die schnell und einfach geändert werden konnten (z.B. private Telefonate im Aufenthaltsraum und nicht am Schreibtisch tätigen, Kollegen, die unter Stress stehen, entlasten, indem man ihnen zuarbeitet). Andere Punkte dauerten länger, bis sie von allen im Team verinnerlicht wurden (z.B. Mülltrennung, pünktlich zu den Meetings erscheinen). Doch auch hier war es faszinierend zu sehen, wie viel Spaß es dem Team machte:

1. Die Veränderungen hatten wir gemeinsam beschlossen.

2. Die Veränderungen waren für jeden greifbar und nachvollziehbar.

3. Die Veränderungen waren eine Teamaufgabe, die den Zusammenhalt und das „Wir-Gefühl“ förderten.

4. Die Erfolge waren nicht nur persönliche, sondern gemeinsame Erfolge, über die man sich zusammen freuen konnte.

Zusammenfassung zu „Veränderung in kleinen Schritten“

Die Veränderungsliste ist ein Instrument, mit dem man sich selbst disziplinieren kann, um die Veränderung in kleinen Schritten umzusetzen. Trotzdem erfordert es etwas Übung die Ziele und zugehörigen Maßnahmen konkret zu formulieren. Die oben aufgeführten Regeln können dabei helfen.

In der Umsetzung ist es erlaubt Ziele und Maßnahmen anzupassen. Das ist der Lerneffekt. Auch meine Liste „umweltfreundliches Leben“ wurde über die zehn Jahre immer konkreter, aber auch länger. Die Umwelt freut sich hoffentlich.

Meine Empfehlungen zum Weiterlesen:

Andrey Popov - stock.adobe.com #78921039

Andrey Popov - stock.adobe.com #78921039 Thomas Reimer; Adobe Stock

Thomas Reimer; Adobe Stock

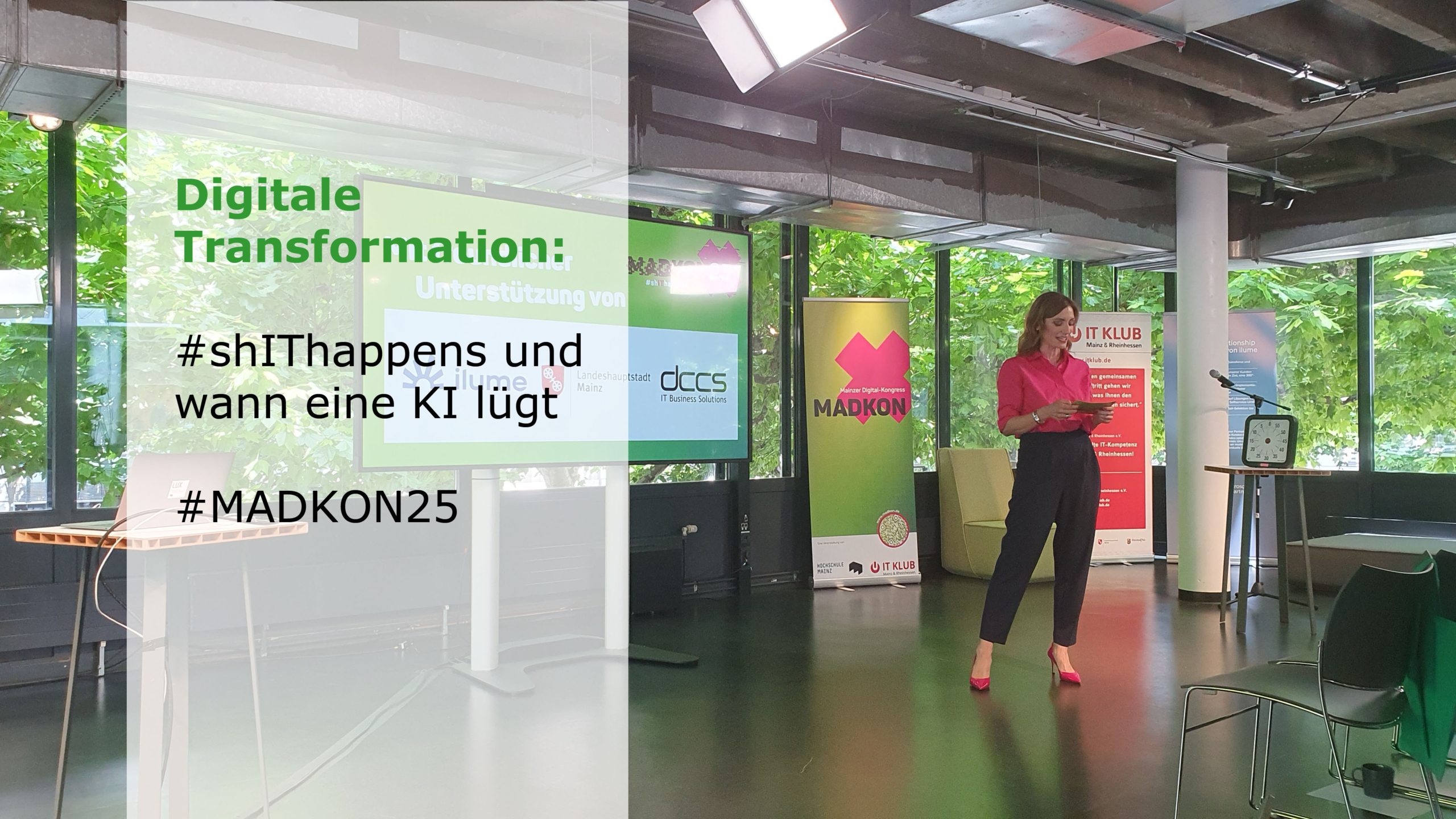

(c) Bettina Vier

(c) Bettina Vier

(c) DisobeyArt - stock.adobe.com #241580253

(c) DisobeyArt - stock.adobe.com #241580253

(c) pornnipa, Adobe Stock 715648874

(c) pornnipa, Adobe Stock 715648874

(c) alotofpeople - stock.adobe.com #362306286

(c) alotofpeople - stock.adobe.com #362306286

(c) Robert Kneschke - stock.adobe.com #94207405

(c) Robert Kneschke - stock.adobe.com #94207405

(c) Bettina Vier, Digitalisierung + E-Commerce, 2023

(c) Bettina Vier, Digitalisierung + E-Commerce, 2023

Format: epub

Format: epub (c) wetzkaz - stock.adobe.com #602448151

(c) wetzkaz - stock.adobe.com #602448151