(c) patrick – stock.adobe.com #137970204 / Fatman73 – stock.adobe.com #2300447

Märkte werden durch Wettbewerb, Wirtschaftspolitik, Globalisierung, Kriege und den Bedürfnissen der Menschen selbst immer wieder verändert. Auch Ihr Unternehmen muss sich den Veränderungen stellen. Veränderungen sind schnell vorgenommen, versickern aber meistens, wenn das Tagesgeschäft oberhand gewinnt.

Etablieren Sie in Ihrem Unternehmen ein Change Management, das die wichtigen Veränderungen am Laufen hält und Methoden einführt, mit denen Mitarbeiter selbst sich ständig verbessern. So können manche ad-hoc Veränderungen vermieden werden, auch wenn es nicht verhindert, dass manchmal in größeren Umfang Hand angelegt werden muss.

Veränderungen sind selten nur punktuell sondern wirken sich auf die gesamte Organisation und ihre Mitarbeiter aus:

- Organisationsstruktur

- neue Prozesse und veränderte Aufgabenverteilung am Arbeitsplatz

- Technische Anforderungen am Arbeitsplatz

- Art der Zusammenarbeit

- neuer Know-how-Bedarf

- Verlust von alten Netzwerken

Veränderungen werden nicht von allen Mitarbeitern angenommen:

- Angst vor Arbeitsplatzverlust und Verantwortung

- Angst vor Scheitern, weil man den neuen Anforderungen nicht gewachsen sein könnte

- Überforderung, weil die Tagesarbeit gestört wird

- Karrierepläne werden gestört oder es entstehen neue Erwartungen

- Ängste erhöhen die Bereitschaft den Arbeitgeber zu wechseln

Change-Manager, die im Unternehmen etabliert sind oder extern dazu geholt werden, können frühzeitig einwirken und die Veränderung für alle Beteiligte verständlich und Gewinn bringend beeinflussen. Um dies zu erreichen gelten im Change-Management die folgenden 5 Prinzipien:

1. Ausrichtung an Menschen und dem Unternehmen

Veränderungen haben das primäre Ziel, ein Unternehmen effizienter zu gestalten, damit es auch in Zukunft wirtschaftlich funktionieren kann. Hierzu gehört z.B. die Digitalisierung, durch die einerseits Prozesse automatisiert werden, andererseits neue Aufgaben hinzukommen, weil den Kunden in der Zukunft zusätzlicher Service geboten werden soll.

Es ist daher unbedingt erforderlich schon in der Planung der Veränderung die Auswirkungen auf Arbeitsplätze und Prozesse zu betrachten. Entfällt zum Beispiel manueller Aufwand bei der Datenübertragung aufgrund einer Automatisierung, dann muss schon im Vorfeld darüber entschieden werden, wie der betroffene Mitarbeiter in Zukunft im Unternehmen eingebunden wird. Übernimmt er neue Aufgaben, dann muss er durch Schulungen vorbereitet werden. Möchte man sich vom Mitarbeiter trennen, dann kann mit früh startender Unterstützung dieser Prozesse für beide Seiten erleichtert werden.

Geben Sie Mitarbeitern Zeit, sich auf Veränderungen einzustellen, indem Sie früh mit der Kommunikation beginnen und ihre Mitarbeiter darüber aufklären, wie sich ihr Umfeld verändern wird. Bieten sie nicht nur fachliche Schulungen an. Workshops, in denen Mitarbeiter gemeinsam über die Veränderungen und die neue Zukunft diskutieren, helfen jedem einzelnen seinen neuen Platz zu finden und zu akzeptieren.

2. Aktive Beteiligung der Mitarbeiter

Die Menschen unserer Zeit sind es nicht gewohnt, dass über sie bestimmt wird. Sie wollen gefragt werden und mitdiskutieren. Das hört sich anstrengend und langwierig an, hat aber tatsächlich mehrere Vorteile:

- Menschen, die gefragt werden, schalten seltener auf stur und sind eher bereit Kompromisse einzugehen.

- Die Betroffenen können in der Gestaltung der Veränderung wertvolle Details liefern, die bei Nichtberücksichtigung teuer werden können.

- Betroffene sind manchmal erfreut, wenn sie von unliebsamer Arbeit erlöst werden und geben wertvolle Tipps, wie etwas noch mehr verbessert werden kann.

- Die Mitgestaltung nimmt den Mitarbeitern die Angst vor dem Neuen.

- Die Veränderung wurde aktiv mitgestaltet, was das WIR-Gefühl stärkt und von dem noch lange gesprochen wird: „Weißt du noch, …“. Nicht nur die Akzeptanz der Veränderung ist größer, sondern auch das Bindungsgefühl des Mitarbeiters am Unternehmen (Loyalität).

- Fehler, die nachkorrigiert werden müssen, werden eher akzeptiert, weil man die Komplexität des Themas erfasst hat und Verständnis aufbringt.

Um betroffene Mitarbeiter aktiv einzubinden, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- aktive Mitarbeit im Projekt

- Stakeholder-Meetings, in denen Zwischenergebnisse präsentiert und Feedback eingeholt wird.

- Punktuelle Einbindung, z.B. über Workshops

- Sounding-Boards, in denen über mögliche Hürden und Auswirkungen des Projekts gesprochen wird. In diesen Meetings werden aber keine Entscheidungen gefällt. Es dient lediglich dem Austausch.

3. Klare Kommunikation

Wenn Veränderungen anstehen, dann muss nicht nur die fachliche Umsetzung, sondern auch die Kommunikation geplant werden. Nicht immer macht es Sinn alle Informationen direkt offen auf den Tisch zu legen, da dies Unsicherheiten schüren kann. Unsicherheit und Gerüchte werden aber auch begünstigt, wenn keine Informationen preis gegeben werden.

Was immer kommuniziert werden sollte:

- Das Ziel und das Warum der Veränderung. Welchen Benefit erwartet das Unternehmen für die Zukunft?

- Welche Teams sind von der Veränderunge betroffen und wie werden sie in den nächsten Schritten eingebunden?

- Was weiß man zum aktuellen Zeitpunkt konkret und was muss noch bearbeite werden?

- Was sind die nächsten Schritte und wer wird für welches Thema verantwortlich sein?

- Wie wird regelmäßig über das Projekt informiert?

4. Orientierung an Ressourcen und Lösungen

Alle Aktivitäten richten sich daran aus, dass Lösungen gefunden und Ressourcen effizient eingesetzt werden. Um Lösungen zu finden, die die Veränderung nicht nur erfolgreich umsetzen, sondern auch nachhaltig festigen, braucht es ausreichend Ressourcen und Know-how:

- Kapazitäten (Menschen, Technik, Räumlichkeiten etc.) die für die Umsetzung des Projekts in ausreichender Zeit zur Verfügung stehen können.

- Ressourcen, die das notwendige Know-how und die Erfahrung mitbringen. Natürlich sollte sich ein Mitarbeiter mit einem solchen Projekt auch beweisen dürfen. Aber wohlwollende Überschätzung kann teuer werden.

- Fehlende Ressourcen und fehlendes Know-how können temporär hinzugekauft werden (Interim-Manager, externe Experten, Agenturleistungen, Hardware-Leasing etc.)

- Nicht alles auf einmal umsetzen wollen, sondern eine intelligente Roadmap erstellen, die ein Ressourcen schonendes Vorgehen als auch die inhaltliche Abhängigkeit verschiedener Projekte berücksichtigt.

Wer auf Zeit und weniger auf Lösung und Ressourcen setzt, wird Abstriche machen müssen. Nicht selten wurde ein Verzicht in der Vergangenheit schon teuer bezahlt: Schlechte Qualität zieht unweigerlich teure Nachbesserungen nach sich.

5. Change Management bzw. Veränderung ist ein stetiger Prozess

Schon das Wort „Veränderung“ lässt vermuten, dass es sich eher um einen Prozess und weniger um eine einmalige Sache handelt. Auch wenn das Ziel klar ist, ist der Weg dahin noch an manchen Stellen nicht klar. Man muss sich herantasten, Erfahrungen sammeln und neue Erkenntnisse in den weiteren Weg einbinden. In der modernen Sprache spricht man hier von einem agilen Vorgehen. Das professionelle Change Management berücksichtigt dies, indem es das Vorgehen als Phasen plant. Je näher die Phase, umso konkrete kann geplant und auf unvorhergesehene Ereignisse reagiert werden.

Darüber hinaus ist mit dem Abschluss eines Projekts die Veränderung noch nicht abgeschlossen. Die Anwendung eines Systems, die Zusammenarbeit von Teams, der Service an Kunden – alles muss sich stetig weiterentwickeln. Dazu gehört es, über den Tellerrand zu schauen und alle Sinne wach zu halten, um auch kleine Störungen zu erkennen und zu verbessern. Methoden wie das Kaizen z.B. eignen sich hervorragend, Mitarbeiter für einen stetigen Verbesserungsprozess zu sensibilisieren. Mitarbeiter, die mitdenken, erkennen häufig auch viel früher, wenn sich eine Katastrophe anbahnt und werden aktiv, weil sie es gewohnt sind. Mitdenken und handeln hält eine Organisation am Leben und schützt sie vor unangenehmen Überraschungen.

Wichtige Aufgaben des Change Managements

Das Change-Management setzt nicht das fachliche Projekt um, hier wird es einen fachlichen Projektleiter geben. Der Change-Manager befasst sich mit den Auswirkungen des Projekts auf die Organisation, die Prozesse, die Mitarbeiter als auch auf Kunden und Lieferanten. Er oder sie muss erkennen, wo es zu Widerständen kommen kann und welche Chancen sich für einzelne Bereiche ergeben. Nicht selten werden Visionen entwickelt, die über das aktuelle Projekt hinausgehen, weil das aktuelle Projekt nur ein Schritt von vielen ist. Aber diese Zukunftsbilder helfen Erwartungshaltungen zu verstehen und Bedarfe rechtzeitig zu erkennen.

Zielsetzung des Change-Managements ist es auf die zukünftige Situation vorzubereiten (mental und fachlich), Widerstände zu vermeiden sowie Mitarbeiter zu motivieren. Die Veränderung soll nicht schlagartig wahrgenommen werden, sondern als ein sich anpassender Übergang. Hieraus ergeben sich für das Change Management folgende Aufgaben:

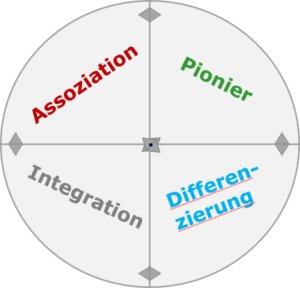

- Analyse & Zieldefinition: Ist-Analyse, Ziele, Nutzen, erwartete Ergebnisse klar definieren, Stakeholder-Management)

- Change-Strategie entwickeln: Vorgehensmodell, Zeitplan, Rollen und Verantwortlichkeiten bestimmen, Risiken und Widerstände einschätzen

- Kommunikation & Transparenz: klare, konsistente Kommunikation über Ziele, Nutzen, Schritte, Auswirkungen; Auswahl der Kommunikationskanäle; Coach für Mitarbeiter (Teams, Einzelpersonen)

- Motivation und Engagement der Mitarbeiter fördern: in den Prozess einbinden, Feedbacks einholen, Change-Agents / Multiplikatoren aktivieren

- Qualifikation und Unterstützung bereitstellen: Schulungen, Coaching, Tools, Ressourcen

- Umsetzung begleiten: Parallel zum Projektplan Change-Management-Aktivitäten planen, Fortschritt überwachen, Probleme erkennen, benennen und ggf. lösen

- Umgang mit Widerständen: Ursachen wie Ängste vor Jobverlust oder veränderte Aufgaben, Unklarheiten, Überforderung verstehen und gegenwirken (Dialog, Coaching)

- Erfolgskontrolle & Stabilisierung: KPIs definieren und verfolgen, Veränderung festigen, Feedbacks, lessons learned dokumentieren

Fazit: Change Management und Projektmanagement ergänzen sich hervorragend

Die oben aufgeführten Prinzipien und Aufgaben zeigen, wie wichtig es ist, dass Change Management und Projektmanagement Hand-in-Hand gehen. Während das Projektmanagement ein Projekt fachlich definiert und plant, zum Beispiel die Einführung einer neuen Technologie, betrachtet das Change Management die Organisation, die Prozesse und die neuen Anforderungen an die Mitarbeiter und bewertet, an welcher Stelle Anpassungen notwendig sind.

Meine Empfehlungen zum Weiterlesen:

© Robert Kneschke, AdobeStock

© Robert Kneschke, AdobeStock (c) alotofpeople - stock.adobe.com #362306286

(c) alotofpeople - stock.adobe.com #362306286

(c) 1STunningART - stock.adobe.com #270961904

(c) 1STunningART - stock.adobe.com #270961904

(c) Cartoonhouse - stock.adobe.com #21904537

(c) Cartoonhouse - stock.adobe.com #21904537

Best Practice Verlag

Best Practice Verlag (c) lucadp - stock.adobe.com #204935649 / volff - stock.adobe.com #209019897

(c) lucadp - stock.adobe.com #204935649 / volff - stock.adobe.com #209019897

(c) patrick - stock.adobe.com #137970204 / Fatman73 - stock.adobe.com #2300447

(c) patrick - stock.adobe.com #137970204 / Fatman73 - stock.adobe.com #2300447